Wiens Kassasturz: Wie die finanzielle Lage der Stadt wirklich aussieht

Mehr als 1,6 Milliarden Euro. So hoch war das Defizit der Stadt Wien im Jahr 2024. Es war das höchste Bundesländerdefizit – mit Abstand. Abgeschlagen auf Platz zwei folgt die Steiermark mit nur etwas mehr als einer halben Milliarde Euro Minus; als einziges Bundesland leicht positiv bilanziert hat Oberösterreich.

“Ist die Stadt Wien bereits pleite?”, fragt folgerichtig die oppositionelle Wiener FPÖ.

Wiener Doppelrolle

Nun, so leicht ist es bei weitem nicht. Denn Wien – da sind sich die Föderalismusexperten im Land einig – lässt sich mit den anderen acht Bundesländern nicht vergleichen. Die Stadt steht nicht nur vor völlig anderen Herausforderungen als das flache Land, betreffend etwa das Management des äußerst starken Bevölkerungswachstums oder den U-Bahn-Ausbau. Mehr als das, denn Wien ist außerdem zugleich Bundesland und Gemeinde: Deshalb sind die Zuständigkeiten völlig andere als in anderen Ländern – und die Finanzlage, die stark davon beeinflusst ist, ist nicht zu vergleichen.

Das Wiener Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) hat deshalb eine Kalkulation angestellt, die eine Vergleichbarkeit ermöglicht – die Gemeindeaufgaben von Wien wurden, wenn man so will, herausgerechnet. In dieser Darstellung liegt Wien in Sachen Finanzlage und Verschuldung und Finanzlage ungefähr im Durchschnitt der Länder.

Rasante Kostenanstiege

Dennoch besteht in manchen Bereichen Grund zur Sorge. Denn ausgerechnet bei einigen jener Ausgabenposten, die die größten im städtischen Budget darstellen, zeigen sich auch die rasantesten Kostenanstiege.

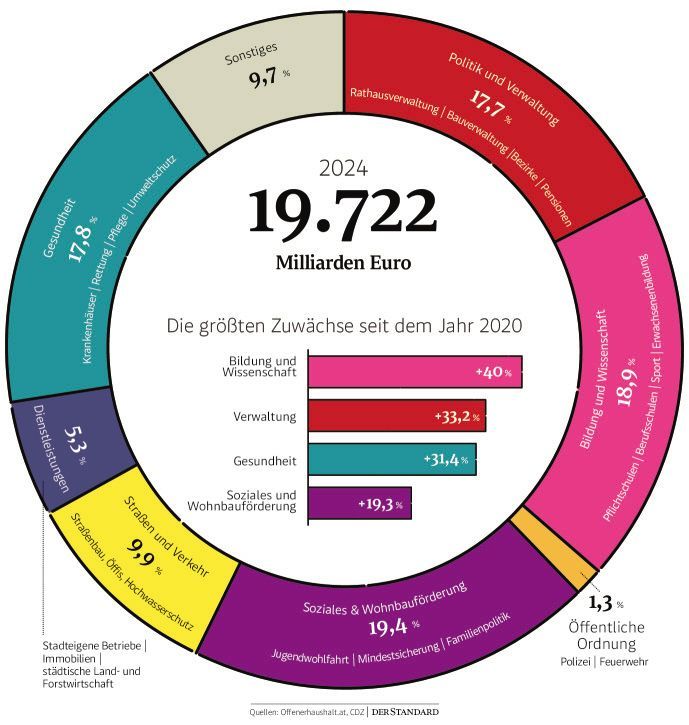

Im Jahr 2024 gab die Stadt laut dem Online-Tool Offenerhaushalt.at, das ebenfalls vom KDZ betrieben wird, insgesamt 19,722 Milliarden Euro aus (siehe Grafik). Der Löwenanteil davon – jeweils knapp 20 Prozent – floss in die Bereiche Gesundheit, Bildung und Soziales. Also etwa in: Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Pflege, Sozialhilfen und in die Mindestsicherung.

Gesundheit, Soziales, Bildung

Das sind eben die Bereiche, die sich in den vergangenen Jahren mit extremer Dynamik entwickelt haben. Beispiel Gesundheit: Hier wuchsen die Ausgaben seit dem Jahr 2020 um 31,4 Prozent an. Bei den Bereichen Soziales und Wohnbauförderung waren es 19,3 Prozent; im Bildungs- und Wissenschaftssektor gar stolze 40 Prozent.

Im aktuellen Doppelbudget für die Jahre 2024 und 2025 geht das Tempo des Anstiegs ungebremst weiter. Der Gesundheitsbereich erhält 18,5 Prozent mehr als im vorangegangenen Doppelbudget, insgesamt 6,4 Milliarden Euro. Der Bildungsbereich wächst um 16 Prozent, die Kinderbetreuungsbereich um 18 Prozent. Insgesamt fließt fast die Hälfte des Doppelbudgets in die Bereiche Gesundheit, Bildung und Kinderbetreuung und Soziales – wobei Letzteres auch die Pflegekosten beinhaltet.

Kosten des Wachstums

Was besagen diese Zahlen? Zum einen spiegeln sie wider, dass Wien eine stark wachsende Stadt ist: Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 nahm die Bevölkerung um rund eine halbe Million Menschen zu, was Herausforderungen etwa im Bildungs- und Kinderbetreuungsbereich bringt. Andererseits: Wien altert, genauso wie der Rest des Landes. Der demografische Wandel treibt Gesundheits- und Pflegekosten hoch.

Dies erklärt auch, warum das Defizit in Wien höher ist als in anderen Bundesländern – es sind nämlich hauptsächlich Gemeindeaufgaben, die die Kosten hochtreiben und die anderen Ländern erspart bleiben. Vor allem Gemeinden seien mit hohen Ausgabensteigerungen konfrontiert, konstatieren Experten: “Zu nennen sind insbesondere inflationsbedingte Anstiege bei Sach- und Personalkosten”, berichtete kürzlich das KDZ. Auch die Gesundheits- und Sozialausgaben würden sich “aufgrund von Demografie und Preissteigerungen äußerst dynamisch” entwickeln. Durchschnittliche Einnahmensteigerungen auf Gemeindeebene von jährlich vier bis fünf Prozent stehen Ausgabensteigerungen von sechs bis zehn Prozent gegenüber – diese Rechnung geht nicht auf.

Problematische Gemeinden

Fast die Hälfte der Gemeinden wird deshalb laut aktuellen Prognosen bald Probleme haben, ihre Kosten decken zu können. Gerät dies zum Dauerzustand, kann das jeweilige Bundesland über die Gemeindeaufsicht gar eine Art Ausgabensperre verhängen und die Gemeinde zu Sparmaßnahmen zwingen.

Immerhin: Dieses Schicksal wird Wien garantiert erspart bleiben – denn weil es ja zugleich Bundesland ist, fällt es nicht unter dieses Regime. Dass Wien nicht unter die Kuratel eines Landes gestellt werden kann, weil es selbst eines ist, ist nur einer der Vorteile, die die Doppelrolle als Stadt und Land bringt: Wien hat auch in Sachen Finanzierung deutlich größere Spielräume als gewöhnliche Gemeinden.

Finanzierung mit Bundeshilfe

Letztere müssen im Wesentlichen ausgeglichen bilanzieren – falls nicht, können sie höchstens einen Bankkredit aufnehmen. Ein Bundesland hingegen bekommt nicht nur Mittel aus dem Finanzausgleich zugewiesen, es kann auch etwa, wie die Republik, Anleihen begeben – was finanziell deutlich besser ausfällt als Bankkredit. “Wien als Land hat die Finanzierungsmöglichkeit im Wege der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)”, heißt es im Finanzschuldenbericht der Stadt für das Jahr 2023. Und davon macht man reichlich Gebrauch: 98,5 Prozent der Schulden kamen, Stand Ende Dezember 2023, von der OeBFA; nur der kleine Rest von 1,5 Prozent waren Kredite und Darlehen.

Dies – und natürlich auch Wiens Größe und wirtschaftliche Bedeutung – versetzt die Hauptstadt in die Lage, durchaus kräftig zu investieren, trotz der angespannten Kostenlage in einigen Bereichen.

Viele Investitionen

So fließen laut Stadt in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt rund 7,2 Milliarden Euro in allerlei Investitionen, ein 24-prozentiger Zuwachs gegenüber dem vergangenen Doppelbudget. Viele dieser Investitionen obliegen ausgegliederten Unternehmen wie den Wiener Stadtwerken. So steckt etwa die stadteigene Wien Energie hohe Summen in die Dekarbonisierung des Strom- und Wärmesektors; ebenso fließt Geld in den Ausbau der U-Bahn und anderer Öffis. Im Vorjahr gingen rund zehn Prozent aller Ausgaben in den Bereich Straßen und Öffis.

Das Rathaus lobt sich gern dafür. Die Investitionen würden höher ausfallen als in “vergleichbaren Metropolen wie Hamburg oder München”, heißt es im Wiener Budgetvoranschlag 2025. “Die hohen Investitionen sind Ausdruck unserer aktiven Standortpolitik, die die Konjunktur ankurbelt”, sagte der damalige Finanzstadtrat und nunmehrige Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) bei der letzten Budgetpräsentation – inzwischen wurde Hanke von Christoph Maschek als Hüter der Wiener Finanzen abgelöst.

Urbane Dynamik

Es geht dabei um viel: In Wien leben 22 Prozent der österreichischen Bevölkerung – Tendenz steigend –, die 25 Prozent des gesamtstaatlichen Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften, also überproportional viel. Die urbane Dynamik hat aber auch hohe Kosten zur Folge. In manchen Bereichen, etwa bei der Gesundheit, laufen sie allmählich aus dem Ruder. Es ist zwar das gleiche Problem wie bei anderen Gemeinden. Nur geht es in Wien gleich um Milliarden. (Joseph Gepp, 14.4.2025)

>read more at © Der Standard

Views: 0